新しいクラス、職場、組織。最初はお互いのことがよくわからないなかで、次第に自分の居場所を見つけていく感覚。関西では特にボケとツッコミという役割がありますので、自分のボケなりツッコミなりの相性の合う相手を見つけられたときに、そんな安定を感じられるようになることがあります。

「めっちゃ暑いよなぁ、まだ5月やで」

「このまんま気温が上がると、12月のサンタは半袖やなぁ」

「なんでやねん」

「ちゃうねん、昨日、おかんがやらかしよってん」

「知らんがな」

(※関西では何故か、違うことはなにもないのに「違うのよ」という意味のちゃうねんから会話が始まることがあります)

ツッコミを入れてもらうことで、相手の想像力を駆り立てる

商品名やサービス名は効果や性能がわかりやすく、また印象に残りやすいものであれば言うことはありません。しかし、その特長を伝えんと、単なる説明になってしまっていることも多いのではないでしょうか。説明文は読んでくれた人には効果を伝えられますが、離れた場所にいる人を惹き付けるキャッチの効果はありません。わかっていても、なかなかそれを上手に表現できないんですけどね。

そういえば先日、記憶に関する本に、脳は声に出したことほど印象に残しやすいのだと書かれていました。なるほど、親御さんがお子さんなどを叱るとき「今度からはどうするのか言いなさい」と言うのも、そんな効果を自然と狙っているのかもしれませんね。

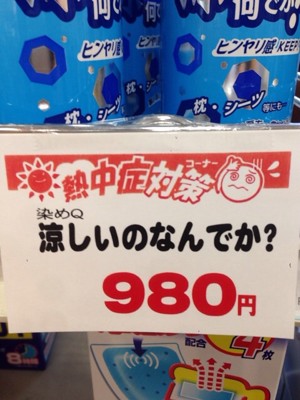

商品名や商品の意図しているところを、お客さん自身に声に出してもらったら最高なんだけどな、と考えていたところ、こんな商品を見つけました。

スーパーで思わずつぶやいてしまいましたよ。

「知らんがな!」

【お取り寄せ商品】×メール便不可×スプレーするだけで体感温度が下がる!? 「涼しいの何でか… |

伝えよう伝えようと思って、それが結局説明文になってしまうのであれば、こうして相手からのツッコミを引き出して想像力に委ねてしまうのも一つの方法のような気がします。純粋に楽しいですしね。ちなみにこの商品、本当に体感温度が下がりました(買いました)。

引き算の先に、相手の想像力は生まれる。

ツッコミを引き出せたとき、相手との会話は始まっている

ユニークな商品名やサービス名は(こんなユニークな商品を世に送り出すだなんて、勇気のある会社だなぁ)と、その風通しのいい社風さえ伝える効果があるのかもしれません。大胆な冒険には勇気が必要ですが、クチコミの起こりやすいこんな時代、その勇気が新しい景色に誘ってくれる可能性を否定してしまうのは勿体ないですよね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a4cda69.cfef5cc5.1a4cda6a.e3f6f266/?me_id=1245295&item_id=10001782&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)