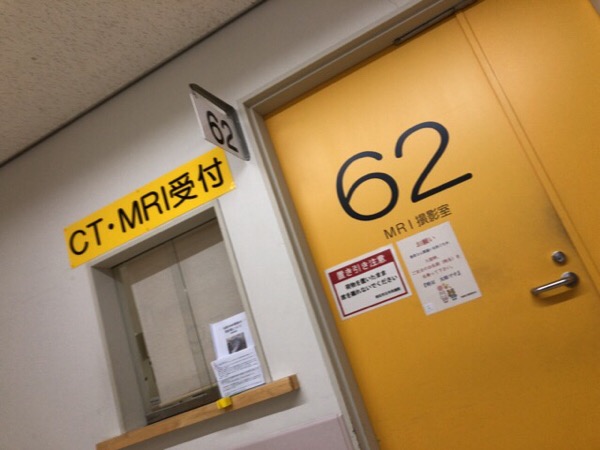

この記事を書いている今、実は頸椎間板ヘルニアで苦しんでいて、リハビリに通っています。数ヶ月様子を見て回復しなければ手術もあり得るとのこと。首の手術となると後遺症の可能性もありますので、なんとか回避したいところですが・・・・・・。

ところで痛みからは「回復」するものなのでしょうか、それとも「快復」するものなのでしょうか。今回はこの「回復」と「快復」の意味の違いと使い分けについて紹介します。

「回復」と「快復」の意味の違いと使い分け ~快復と書くのは誤用?

回復と快復、声に出して読んだらどちらも「かいふく」になります。

それぞれ、どのような意味の違いがあるのでしょうか。

「回復」はもとの良い状態に戻ること

「快復」は病気がなおること

「回復」はもとの良い状態に戻ること、そして「快復」は病気がなおることを意味します。ですから、冒頭で書いたような症状の場合は、「回復」「快復」のどちらを使っても正解です。

病気などで苦しまれている方がいたとします。

そういう方へのメッセージとして「西端様のご快復を祈念しております」と書くことも「体力のご回復をお祈りしております」と書くことも問題はありません。

ただし、です。

快復という表現は当用漢字表には含まれていません。当用漢字表とは、教科書や公文書など、オフィシャルな場面で使うことが提唱されている漢字のこと。この当用漢字表に含まれていないということは、私たちは、この快復という字を教科書で学ぶことはないということです。

誤解をしてほしくないのですが、当用漢字表はある時期に制定されたもので、それ以後の公的な出版物においては使いましょう/使わないでおきましょうというルールを定めたものです。

快復という表現については、当用漢字表以前から使われていた経緯もあり、あるときから突然「誤用です」と決められるものでもありません。

したがって「快復」という表現は誤用ではなく、日常的に用いて全く問題はなし。ただし、当用漢字表に含まれていないので国語のテストでは間違いにされてしまうこともあるかもしれないよ・・・・・・程度に留めておいてもらえると良いでしょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a4cda69.cfef5cc5.1a4cda6a.e3f6f266/?me_id=1245295&item_id=10001782&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)