自分が子どもだったころ、夏休みは「朝の涼しいうちに宿題をすませるように」という学校からの指導が一般的でした。ここ数年は、もう、朝から30度を超えることが当たり前になってしまい、エアコンを適切に使用することが推奨されるようになりましたね。

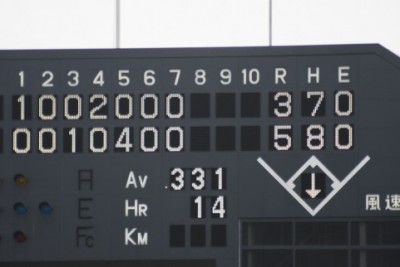

日本の年平均気温は、100年あたり1.15℃の割合で上昇しています。また、世界の年平均気温は、100 年あたり 0.85℃の割合で上昇しています。日本の年平均気温は、世界の年平均気温は2倍近い上昇率になっています。

日本の年平均気温は、世界の年平均気温より倍近い上昇率を示しているそうです。

夏日と真夏日、猛暑日と酷暑日、熱帯夜の定義と違いについて

今回は夏日と真夏日、猛暑日と酷暑日、熱帯夜の定義、違いについてまとめます。

夏日とは最高気温が25℃以上の日

真夏日とは最高気温が30℃以上の日

猛暑日とは最高気温が35℃以上の日

夏日とは最高気温が25℃以上の日、真夏日とは最高気温が30℃以上の日、猛暑日とは最高気温が35℃以上の日のことをいいます。一日の平均気温ではなく、その日の最高気温で夏日、真夏日、猛暑日と呼び方が変わります。

なお、「酷暑日」という呼び方をされることがありますが、これはやや古い表現であるといえます。

冒頭でも書いた通り、昔は35℃を超えるような日は滅多になく、気象用語として35℃以上の日を表す言葉(=猛暑日)は存在しませんでした。マスコミがその暑さを表現するために用いたのが「酷暑日」という言葉だったのです。

その後、35℃以上を観測する日が増えるようになったので、気象庁は2007年に猛暑日という言葉を定めました。気象庁が猛暑日という言葉を定義して以降、次第に酷暑日という言葉は使われることが減っていきました。

ちなみに、熱帯夜とは夜になっても25℃を下回らない日のこと。熱帯夜は最高気温ではなく最低気温で判断します。

「うだるような暑さ」という言葉で用いる「うだる」の意味とは?

猛暑日や真夏日、熱帯夜についてまとめたところで、「うだるような暑さ」と表現するときの「うだる」という言葉について確認しておきましょう。これは「うだる」を漢字変換するとすぐに理解できます。

「うだる」ような暑さとは? ~蝉の鳴く温度と松尾芭蕉の句と

「うだる」という言葉について紹介しています。

うだるは漢字にすると茹だるに。ぐてーっとなっている様は、まさに茹でられたときのそれと同じですね。

「お身体ご自愛ください」という表現は使わないようにしよう

暑さを見舞う言葉として「ご自愛ください」という挨拶が交わされることがあります(暑さに限ったものではありませんが)

この「ご自愛ください」という表現は「お身体ご自愛ください」となってしまうと、言葉が重なってしまうので、使い方に注意が必要です。暑中見舞いや残暑見舞いを送る時期と含めて、確認してみてくださいね。

暑中見舞いと残暑見舞いを送る時期 ~「お身体ご自愛ください」は使わない!

暑中見舞いと残暑見舞いを送る時期について、その覚え方の象徴となるイベントとは何か!

暑中見舞いや残暑見舞い、年賀状には句読点は用いないほうがいいですよー、ということも書いていますので、このあたり、夏の言葉の話題として押さえておいてもらえると嬉しいです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a4cda69.cfef5cc5.1a4cda6a.e3f6f266/?me_id=1245295&item_id=10001782&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)