「あべのハルカスの高層階からの眺めは圧巻だ」「フィギュアスケートのA選手の演技は圧巻だった」という表現を耳にすることがあります。「圧巻(あっかん)」をそれぞれ「壮観」や「圧倒的」という意味で使っているようですが、圧巻という言葉の正しい意味から考えると「壮観」や「圧倒的」というニュアンスで用いるのは誤用。今回はこの「圧巻(あっかん)」という言葉の正しい意味と使い方について整理してみましょう。

「圧巻」の誤用と意味について ~「圧巻」と「圧倒」の違い

「圧巻」という言葉は「圧倒」という言葉と似ているため、意味を取り違えられることがあります。「圧倒」の意味は「優れた力で周り(他)を押さえつけること」、そして「圧巻」の意味は「一つのモノやコトのなかで優れているところ、部分」を表します。

「圧巻」とはひとつのモノやコトのなかで優れているところ、部分を表す。「圧倒」とは周囲よりも優れていることを表す

ひと言でまとめると、比較する対象が外にあるものが圧倒、一つのもののなかで特に優れている部分を示すのが圧巻ということになりますね。

たとえば映画のワンシーン。「宇宙人から地球を守った主人公の戦闘シーンは圧巻だった」という表現は、ひとつの映画のなかの他のどのシーンよりも良かった、感動的だったという意味で正解であると言えます。そしてこの映画のタイトルが『地球の平和』だったとして「地球の平和の脚本や俳優たちの演技は素晴らしく、他の映画を圧倒していた」という表現をした場合は比較する対象が外にあるので「圧倒」という表現が適切であると言えます。

「圧巻」という言葉が故事成語になった成り立ちを覚えておくと区別しやすくなる

圧巻は一つのモノやコトの中で優れているところ、圧倒は外にあるものとの比較で考えるのだという話をしました。

ところで、この「圧巻」という言葉は故事成語に由来しています。故事成語とは昔の人の話や行動から生まれた言葉のこと。つまり物語になっているので、その成り立ちをちゃんとイメージしておくと以後、思い出しやすくなります。

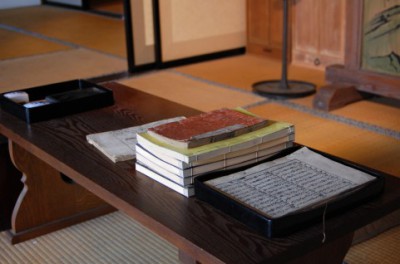

昔、中国では役人になるために「科挙」という試験を受ける必要がありました。1000年以上も続いたこの試験制度は時代によって内容も大きく変化していますが、数日間にわたって行われるものが多く、また論述形式で解答する必要がありました。数日にわたって作文形式で答えを書いていくわけですから、これを採点する側も大変だったということは容易に想像できるのではないでしょうか。そうして、この何枚にも積み上げられた解答用紙の中から、特に優れた部分を解答用紙の山の一番上に置くようにして、ひとりの人間の解答の良い部分が一目で分かるようにしていったという経緯があります。「巻」とは書物という意味。積み上げられた書物の一番うえに最も優れた解答用紙を「圧す」ように置いた。これが「圧巻」の故事成語です。すべての試験官がすべての受験生の解答用紙を読むことは不可能だったので、いいところだけを選び出して置いていく工程(担当)があったというイメージですね。

ひとつの書物のなかで最も優れている部分を「圧巻」と呼ぶようになったということ。のちに、書物に限らず、ひとつの作品や催し物のなかで優れた部分を「圧巻」と言うようになったのだということを覚えておくと「圧巻」と「圧倒」は区別しやすくなるのではないでしょうか。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a4cda69.cfef5cc5.1a4cda6a.e3f6f266/?me_id=1245295&item_id=10001782&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)